孙树梅作品

幽谷鸣泉 68×68cm 纸本 孙树梅 1990年

晨趣 68×68cm 纸本 孙树梅 1990年

百合 68×68cm 纸本 孙树梅 2002年

春江晓行 68×68cm 纸本 孙树梅 1994年

富贵祯祥 136×70cm 纸本 孙树梅 2015年

雨后 136×68cm 纸本 孙树梅 2005年

峡江帆影 136×68cm 纸本 孙树梅 2010年

秋韵 68×68cm 纸本 孙树梅 2007年

晓来微雨蕉花紫 68×168cm 纸本 孙树梅1986年

蜀江帆影 136×68cm 纸本 孙树梅 2008年

林海雪原 68×68cm 纸本 孙树梅 1999年

鹤乡清秋 136×68cm 纸本 孙树梅 2000年

空山新雨后 68×68cm 纸本 孙树梅 1991年

唯有牡丹真国色 68×68cm 纸本 孙树梅 2008年

黄山云烟 68×68cm 纸本 孙树梅 2007年

鹤乡清夏 136×68cm 纸本 孙树梅 2000年

红树醉秋色 68×68cm 纸本 孙树梅 2000年

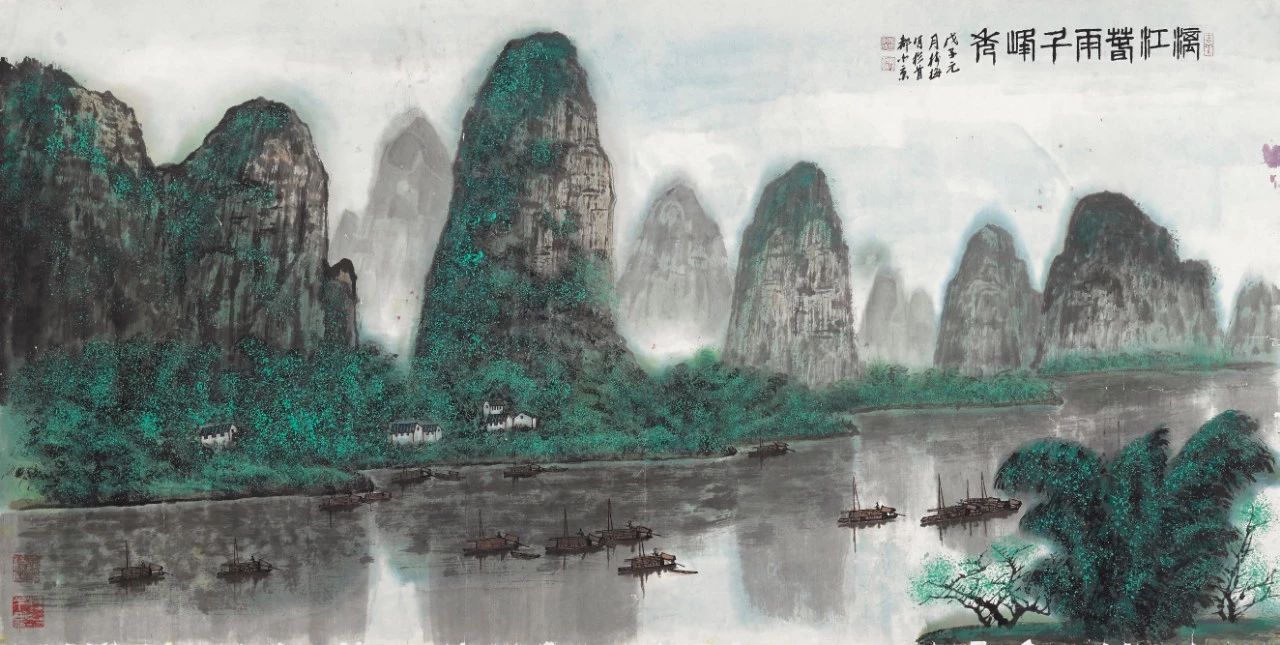

漓江春雨千峰秀 136×68cm 纸本 孙树梅 2008年

山乡滴翠 68×68cm 纸本 孙树梅 1994年

秋山放牧 68×68cm 纸本 孙树梅 1994年

作者简介

孙树梅,1928年2月19日生于河北省容城县。自幼喜爱绘画,7岁时开始通过临摹学习中国画,后师承王雪涛先生学习小写意花鸟,并自习山水。获美术副编审职称,为中国美术家协会会员。曾历年任荣宝斋编辑室主任,负责木版水印全面工作;荣宝斋编辑出版部(荣宝斋出版社前身)主任;荣宝斋经理助理。享受国务院颁发的“政府特殊津贴”。

主要获奖作品有:1989年装帧设计的木版水印《八大山人涉事册》获得莱比锡国际博览会金奖、首届中国优秀美术图书银奖;1991年策划、设计的《荣宝斋画谱》被列为1991—1995年国家重点图书选题出版计划,并获中国图书奖和新闻出版署直属单位优秀图书一等奖;1994年编辑、装帧设计的木版水印《虢国夫人游春图》获中国第一届国家图书奖提名奖。

出版有《孙树梅画集》、《简笔松鹤自习丛书》多部。

孙志钧作品

暮归 64×95cm 纸本 孙志钧 1999年

郎木寺藏女 96×160cm 纸本 孙志钧 2004年

昙花 50×50cm 纸本 孙志钧 1990年

马蹄莲 50×50cm 纸本 孙志钧 1990年

林中小鸟 50×50cm 纸本 孙志钧 1990年

清气 50×50cm 纸本 孙志钧 1990年

早行 90cm×140cm 纸本 孙志钧 1998年

晨100×145cm 纸本 孙志钧 1998年

风雪乌珠穆沁 200×190cm 纸本 孙志钧 2019年

红霞 68×136cm 纸本 孙志钧 2013年

草原行旅之五 55×100cm 纸本 孙志钧 2014年

水墨草原系列之七 55×100cm 纸本 孙志钧 2016年

草原人家 68×136cm 纸本 孙志钧 2013年

藏族肖像系列之一 50×50cm 纸本 孙志钧 2015年

藏族肖像系列之二十二 50×52cm 纸本 孙志钧 2015年

藏族肖像系列之二十三 50×52cm 纸本 孙志钧 2015年

新疆人物肖像之十七 50×55cm 纸本 孙志钧 2016年

新疆人物肖像之十一 50×55cm 纸本 孙志钧 2016年

作者简介

孙志钧,1951年生于北京,1978年内蒙古师范大学美术系毕业,1987年中央美术学院国画系研究生毕业,获硕士学位。现为首都师范大学美术学院教授、博士研究生导师,中国美术家协会理事,中国美协民族美术艺委会副主任,教育部艺术教育委员会委员,中国工笔画学会副会长,北京美术家协会艺术顾问,北京工笔重彩画会会长,中国画学会理事。

孙志钧,1951年生于北京,1978年内蒙古师范大学美术系毕业,1987年中央美术学院国画系研究生毕业,获硕士学位。现为首都师范大学美术学院教授、博士研究生导师,中国美术家协会理事,中国美协民族美术艺委会副主任,教育部艺术教育委员会委员,中国工笔画学会副会长,北京美术家协会艺术顾问,北京工笔重彩画会会长,中国画学会理事。

回望:父与子的视界

——写在孙树梅、孙志钧画展前面

在我的家中,所有的家庭成员之间看似熟悉、了解,但是,当我决定为此次画展写点什么的时候,才发现,我对他们了解的程度还远远不够。对于我的父亲,因为之前为他撰写过回忆录而有所了解,但对于兄长,我却知之甚少。这一尴尬的发现,促使我借此机会,对我的家和家庭成员做了一次深切的回望。在此次回望中,我感触最深的就是“因缘”二字。

其实,从因缘角度看,此次画展,应当是我家三代人之间相续百年的连环因缘的结果,而这个缘起,则要从我祖父说起。

祖父孙荣禄(1897-1986),字授之,出生在河北省容城县。少年时就离家来北京谋生,成为晚清民国京城字画古玩行久负盛誉的冀籍从业者中的一员。他一直在北京琉璃厂的文具店里学徒、做事,后到荣宝斋,直至升任北平荣宝斋掌柜。在步入民国之后,荣宝斋就以展览、销售中国书画以及文房用具为其主业。所以,实际上,祖父的角色是一个书画经营者,他精于赏鉴和运营,却不会画画。

父亲孙树梅,1928年生人。他承嗣了祖父的心愿,将绘画及荣宝斋的缘分接到手中。祖父从荣宝斋退休两年后,依循他与荣宝斋经理的约定,将我父亲送去当学徒,并从此与荣宝斋木版水印结缘。父亲在荣宝斋工作的几十年中,渐趋成为荣宝斋木版水印这门重要技艺和文化的主要参与者和承担者之一。此外,他还创建了荣宝斋出版社,为新中国美术出版事业做出了贡献。由于复制书画需要深入了解并掌握蕴藉其中的技法与精神,因此,比之祖父,父亲作为美术出版人的同时,也是一个画家。

当时我们的居所毗邻荣宝斋,孩提和少年时期,我们经常到荣宝斋玩,目之所及,心之所想,都离不开书画。自幼家风泽被和如此全方位的熏陶,成为兄长孙志钧走上专业画家之路的深厚因缘。他自身独特的经历,又使其以颇具个性的草原题材作品及相关艺术创获而为世人所知。

除了上述的缘分,实际上,祖父还是父亲走进笔墨堂奥的引路人,而父亲同样也是兄长成为草原题材艺术家的接引人。据他们回忆,在父亲5、6岁时,祖父发现了父亲的绘画潜能,开始教他制作贴画,由此加强了父亲对绘画的兴趣;而兄长在启蒙之年,父亲送给他一本可以说终生受益的书——《如何画动物》,并在他人生迷茫之际,帮助他找到了方向,鼓励他踏上了专业习画之路。

所有这一切,可以说是巧合,但我更相信是一种缘。

冥冥之中,家的缘分成就了父与子相似的人生道路,使得在他们的艺术中生发了默契的心境,同时,更由于他们各自所处的历史环境和邂逅的机遇,又使他们在通过绘画手段表达内心的视界时,形成了彼此鲜明的意境和风格。

对于绘画技法等专业知识,我是一个地道的外行。在此,我无意“班门弄斧”地谈什么技法,我只想以一个家人的身份来品读父兄的画,试着从画中读出他们心的视界。

1943年,父亲进入荣宝斋学徒。不久,他就开始接触木版印刷,当时主要是印制笺谱。解放后,在新中国众多文化界领导的关怀下,荣宝斋开始了将中国传统木版印刷拓展的进程,并最终诞生了“荣宝斋木版水印”这一百年璀璨品牌,而父亲恰逢其时地成为了主要的承担者之一。因此,临摹、复制、出版传统及现代中国画,就成了他终身的事业,并且在此领域中获得了一些成就。除了木版水印之外,他还是一位技法精湛的临摹者。临摹是高度摹仿原作的再创造,也是中国画传统学脉的重要一环。体现他此项技艺的最高成就,就是现在悬挂在人民大会堂的巨幅国画《江山如此多娇》。可能很多人并不知道,现在悬挂的这幅著名国画已不是当时傅抱石、关山月的原作,而是1991年父亲带领着几个助手、花了40多天完成的临摹之作。另外,作为一个美术出版人,他还策划出版了《荣宝斋画谱》。这套画谱,不仅为推广、传播中国画艺术及相关教学起到了促进作用,同时,也以此为平台发掘了许多画界新人,对中国画的有效传承和复兴助力添功。

父亲将他一生中最好的岁月都贡献给了中国画的传播和出版事业,他的绘画爱好和笔墨情结一直无暇顾及。父亲真正的绘画生涯,是退休后才真正开始的。他不想止步于他事业上的成就,一直怀有绘画创作的冲动和理想。

父亲师从王雪涛先生,多年来一直以小写意花鸟为主体。但是,“变法”却是他一直牵挂于心的渴望。经过多年的积淀和思考,父亲最终决定,以其精熟的花鸟画作为“变法”的起点,将花鸟作为一种元素与山水画内在融合。当此次“变法”的成果获得一定的认可后,他进行了更为深刻的“变法”尝试——泼墨山水。他没选择当时流行的“大泼墨”,在与宋文治先生深度切磋之后,选择了泼墨为宏观框架、细部糅合传统皴法的技法路线。此次画展呈现给观众的山水画就是如此。

父亲的绘画历程,前后虽在题材和技法上变化颇巨,但是,画中呈现给观者的视界和意境却从未改变。无论是传统的小写意花鸟,还是“变法”后的山水花鸟,或是纯粹的山水画,都表达出一种单纯而饱含力量的生命力和自然情趣。虽然,在画面中,那些花、鸟定格在了某一刻,山水、自然吐纳着静谧的、甚至远避尘嚣的意境,但是,却不能掩盖透过这些景物散发出的生命华彩和纯真气息,而这恰恰是父亲内心世界的折射。父亲一生不善言辞,他最大的特点就是专注于他的事业——木版水印及与之相关的事物。而这种专注却为他在纷杂的尘世中铸就了一道无形的屏障,那些琐事、不如意等几乎无法进入他的内心。所以,尽管此生经历了很多大风大浪和坎坷崎岖,年至耄耋,却仍然保持着孩童般的淳至和自然。缘于此,对于他的画,内行人评价说“技法娴熟,造诣全面”,而更多的非专业观者则钟爱他花鸟画的欣欣向荣和山水画的安详静谧。

兄长从动物画(主要以马为主)开始,涉猎过花鸟、人物,最终归于他魂牵梦萦的草原题材。专业院校的学习经历,兄长熟习了中西方绘画的主要技法。从基本的速写、素描,到油画、水彩、版画,还有中国画的工笔与写意两大派。从题材看,他的实践和探索是丰富的,从人物、花鸟、动物、城市风情到草原主题等等。但是,人们谈论最多的,还是他的草原主题。

兄长的草原情愫,肇始于他青少年时期去内蒙古插队的经历。当他从中国最大的城市突然来到了基本保持着原始生活状态的内蒙古草原腹地——锡林郭勒盟的西乌珠穆旗时,与大都市形成巨大反差的草原上的一切都带给他心灵的震撼,不亚于一次重生。如果相信人生轮回的话,这样的震撼足以唤醒沉睡于他灵魂深处的前世记忆。从此,“草原”成为了兄长的心灵归宿。

或许,兄长到现在也并不十分清楚,他如此痴迷草原题材的真正原因。那些品读过他草原题材作品的人,也多归因于他具有与草原相通的性格——广袤、苍茫、深远、宁静等等,草原因此能够引起他心灵的共鸣,是他创作的原动力和“母题”。当然,这些品评都十分中肯,兄长对此也很认同。不过,我作为从小与之生活在一起的家人,同时看到了另外一些东西。

纵览兄长以各种技法所作的不同题材的绘画,我看到了一条一直没有改变过的主线——他在久久寻觅心中那片孑然遗世的净土。那才是他心灵的归宿!在我所看过的他的画作中,有五幅画清晰地印证了这种追寻的轨迹。

第一幅是1989年的《秋林》。在深邃的红枫林中,一只蓝色的小鸟独立枝头。通过透视的画法,让这片红枫林无限延伸,似乎没有来路,也没有尽头。所有这一切,都为表达一个询问——净土如斯?然而,与其说是净土,不如说是处于喧阗尘嚣中的他内心的一种迷茫。

第二幅是1991年所作《秋塘小鸟》。画中有横斜的残荷、枯黄的莲蓬,灵动的小鸟站立在画面的右下角。这画境不由让人想起李商隐的一句诗“留得枯荷听雨声”,那种坐看云起、与世无争的怀抱跃然纸上。

第三幅是1993年画的《草原》。深邃湛蓝的天空及飘浮的云团作为背景,自带光晕的四匹洁白无瑕的马茫然四顾,就像落入人间的天使。整个画面奔驰着一股强烈的感染力,“一尘不染”成为观者的第一感觉,而迷茫的意境随之盖过了纯洁的感觉。

第四幅是2010年所作《早行》。黎明的草原上,光明即将扫除黑暗的时刻, 一位骑行者和两匹马已经在路上了。画面简朴自然,只用深浅不一的黑色来完成。写意的骑行者、马匹和草原,清晰地突显出一位勤奋的行者急切探寻的心境。其实,在我看来,这就是兄长的自画像和心灵的终生写照。经过岁月的磨砺,那些主观营造出来的天堂或净土,只是心灵追求的一种折射,并不真实。当行者意识到这一点时,又重新走上了寻求之路。

最后一幅是2011年的《孤独的旅人》。画面恰如此画的标题,在苍茫的天地之间一个孤独的行者走向未知的远方。这个形象是上一幅作品的承续。至此,他心中的意识和追求逐渐明朗起来。此后,他所有画作都包孕“禅味”的定力。无论画中的人物、动物、天空、大地呈现什么状态,比如,人是动是静,马牛是群居还是独处,天空是晴是阴,草原是冬是夏,而画者心中的“定力”已是恒定的底色。兄长从此不再向自然界寻求“净土”,而是走上了发现和开掘内心“净土”的旅程。

草原,是文学和艺术最热衷表现的题材之一。可能是因为它特有的坚实的大地、飘渺的虚空,在给人踏实而放松的同时,又给人或恣意狂想或静默探求的无尽空间。我想,这也是兄长在经历了多年寻找之后,又重新回归草原题材的原因之一。但是,兄长的此次回归,不仅是作为画家的单纯回归。如果说,他少年时代初次遇见草原,震开了他懵懂的心灵,他跟随着心灵的召唤,不自觉地走了进草原的话,而再次回归,则是他带着对宇宙人生、心灵探寻和水墨艺术的全部感悟,全身心的“自觉”回归。因此,在我看来,此次的回归更像是“回家”的旅程。他笔下的草原,已不再是现实中的草原,而完全转化为心灵的草原;所有的画作,都以此为皈依,他在用水墨向世人倾诉他的心语——绘画成为他净化心灵的手段。

之所以在此次回归后,兄长的画基本固定于水墨写意,我认为,原因很简单,那就是,只有中国画的写意技法和水墨材料与草原题材相结合,才可能无限贴近他此次回归的目标。中国文化中有一种众所周知的境界——“天人合一”。中国的写意技法和水墨、宣纸等媒材的完美结合,是最能表达人心灵的途径,如果能够将此“二难”娴熟运用,达到“天人合一”的境界,那么,兄长就能够“随心所欲”地表达了。这或许就是他今生要恒久求索的目标。

拉拉杂杂地讲了这么多父兄画中的视界,其实,还是在说通过父兄的绘画折射出的我的视界。正应了中国那句名言“仁者见仁,智者见智”。而上述这些,即不属“仁”,也不属“智”,只是我的一些闲情和闲话而已,或者说,只是想引出观展者“见仁见智”的看法而抛出的一块引玉之砖。我更想说的是,这一传承不息的因缘正是这次展览最值得被记忆的力量。

最后,祝各位亲朋观展愉快!